- · 语言与翻译版面费是多少[11/04]

- · 《语言与翻译》投稿方式[11/04]

中国机器翻译开山鼻祖、NLP 先行者刘倬逝世

作者:网站采编关键词:

摘要:58 年前,三位作者在这本书中对未来机器翻译的发展和应用展开畅想: JFY 型翻译系统是JFY-I型、II型、III型、IV 型翻译系统的总称,整套系统的研制前后共经历了十多年,凝结了刘倬多

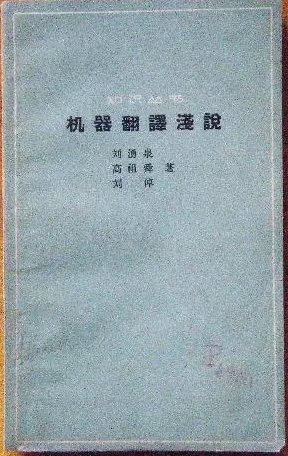

58 年前,三位作者在这本书中对未来机器翻译的发展和应用展开畅想:

JFY 型翻译系统是JFY-I型、II型、III型、IV 型翻译系统的总称,整套系统的研制前后共经历了十多年,凝结了刘倬多年来在机器翻译领域的思想探索。该系统基于专家词典,以实际应用为目标,结合语言学理论基础和算法设计,并通过大量语料的检验,最终实现了一个覆盖十几个专业领域的英汉科技文献翻译系统。

冯志伟对刘倬先生的离世表示悼念:

AI 科技评论 微信号,投稿&进群:

从本书的出版算起,我国的自然语言处理研究已历经了半个多世纪的发展和演变,沟通无国界的梦想在今天正在逐步实现,这离不开刘倬等老一辈自然语言处理学者的多年耕耘。

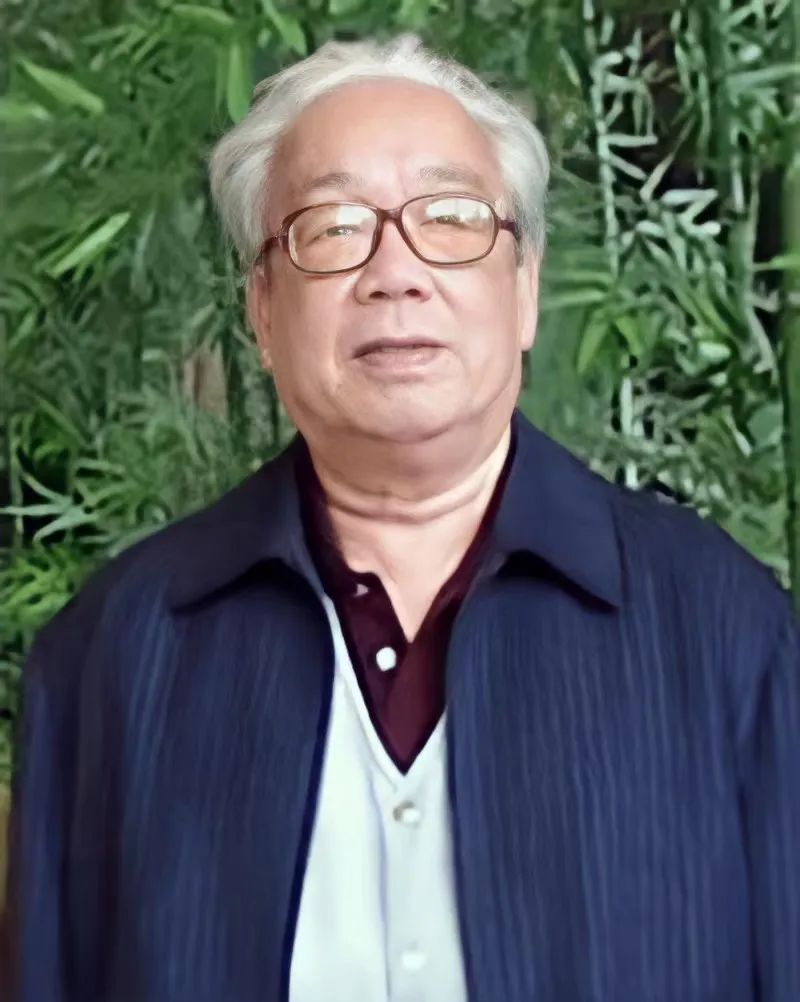

自 1960 年11月起,刘倬加入中国社会科学院语言研究所,从事机器翻译的研究和开发,直至 1998 年离休。在职期间,他曾担任语言研究所学术委员会委员、中国语言学会会员、中国中文信息学会常务理事、自然处理专业委员会主任。

如今,中国的机器翻译事业以及自然语言处理学科都已步入世界前列,机器翻译技术不断迭代、创新,但刘倬先生所留下的诸多重要核心思想将经久不衰。

刘倬多年来在机器翻译领域的方法探索的集中体现,是他从 1975 年开始主持研制的 JFY 型英汉翻译系统。

刘倬先生千古!

在早期基于规则的符号机器翻译研究领域,刘倬作为一位先驱者,实现了多个关键的技术创新,例如把数据和程序分开的策略改变,从规则的固定表格模式处理推进到定义规则特定语言,赋能规则的自由书写,以及引入隐含常识的 ontology 知识库,个性与共性分离与交互技术,等等。

在当时,中文机器翻译的难度比起西方语种的翻译难度要大得多,据当时受刘倬和刘涌泉共同指导、参与了系统研发的学生李维(前弘玑首席科学家、前讯飞 AI 研究院副院长,NLP 资深架构师)回忆,刘倬有一个绝技,可以不借用任何工具,凭着苦思冥想找到系统问题的所在。系统若有一个 bug,刘倬就睡不着,常常是半夜捉住 bug,第二天就迫不急待上机试验。如今的软件工程师大概很难想象,在当年没有任何纠错工具的开发环境下是怎样编码系统的。

刘倬先生在机器翻译事业中最重要的代表作品之一,是他在 1964 年与刘涌泉、高祖舜合作出版的《机器翻译浅说》一书,该书论述了汉外机器翻译系统的研制方法。

AI 科技评论获悉,中国机器翻译事业的开创者之一、原中国社科院语言研究所研究员刘倬老师与世长辞,享年 89 岁。沉痛悼念刘倬老师!

刘倬与本书的另一位作者刘涌泉并称中国机器翻译领域的“二刘”。刘涌泉曾于 1958 年发表中国学者的第一篇机器翻译论文《俄汉机器翻译中的词序问题及其解决办法》,他主持的俄汉机器翻译项目于 1959 年在计算所 104 机上试验成功,从而使得中国成为世界上第五个进行机器翻译试验的国家。刘倬与刘涌泉两位前辈在社科院语言研究所共同从事机器翻译研究,为后来 NLP 的发展做出了许多奠定性的贡献。

在冯志伟的机器翻译研究生涯中,刘倬和刘涌泉给予了他巨大支持。《机器翻译浅说》发布后不久,全世界的机器翻译进入一个低谷期,中国的机器翻译也停滞了 10 多年,直到 20 世纪 70 年代后期人工智能第二次浪潮,机器翻译再次复兴。此时冯志伟接过“二刘”的班,以中国科学技术大学研究生院信息科学系研究生的方式挂在刘涌泉名下,期间赴法国进修,于 1981 年回国。这时中国的机器翻译进入上升期,冯志伟回国后在家乡昆明组织举办了全国第一次机器翻译会议,刘倬和刘涌泉都在其中。1982 年,冯志伟在国际计算语言学大会(COLING)上发表论文,成为首次在 NLP 国际顶会上发表文章的中国学者。

参与“二刘”机器翻译项目的还有另一位中国早期计算语言学的推动者、著名语言信息处理技术专家——冯志伟。

经过多年运行和功能调拭,JFY-IV 型翻译系统的语言学理论基础和算法设计技术都被证明是正确且有效的,能够取得令人满意的翻译结果。

文章来源:《语言与翻译》 网址: http://www.yyyfy.cn/zonghexinwen/2022/0918/618.html